眼科

開設から25年、「地域に根ざした医療」を目標に一歩一歩前進を続けています

当院の眼科は1999年に常勤医師1名にてスタートし、現在で約25年の歴史を刻んでいます。この間、県内および近隣の眼科医や診療施設より数多くのご紹介を頂く中で、紹介患者数、手術件数とも増加しております。白内障手術はもとより緑内障手術件数は県内有数です。近年は網膜硝子体手術も増加しており、手術成績を踏まえ、地域からの信頼を得ている証しであると考えております。

2021年4月より愛媛大学前学長であった大橋裕一先生をお迎えし、常勤医は4名となりました。看護師、視能訓練士、医療クラークが診療を補佐する中で、完全予約制のもとでスムーズな外来診療となるよう努力しています。今後とも、患者さまの立場に立った専門医療を提供し、「地域に根ざした眼科診療」をモットーに前進を続ける所存です。

愛媛大学医学部眼科学教室のスタッフの支援のもと、アイセンターとして幅広い疾患に対する診療を提供します

2008年、当院は眼科医療の発展に貢献することを目的に、「視機能再生学講座・南松山病院」を愛媛大学医学部眼科学教室に設置しました。当院の眼科は、この寄付講座のサテライト診療拠点に位置づけられています。大学と連携することで、特定の専門領域については大学より経験豊かな専門医を招聘し、専門性の高い外来診療や手術を定期的に行っています。本年度からは、愛媛大学眼科との連携をより緊密なものとし、アイセンターとしてスタートを切りました。今後、診療体制の幅を広げ、センター機能を高めていく予定です。

▼ クリックで項目が開きます。下のタイトルから知りたい情報をお選びください。

眼科外来診療の流れ

眼科外来診療について

大変お待たせをしています。以下の点をどうかご理解ください。

- ・眼科における予約時間は、検査開始の目安の時間です。

- ・当院では他院からの紹介患者の方も含めて、原則として予約制で診察を行っています。

(検査の開始時間を基準に、医師1名につき30分あたり5名程度の予約を入れています。) - ・ご予約がない場合には、病状(緊急性)にもよりますが、診察終了までお時間をいただくことがあります。

- ・診察に先立って必要な検査を行いますが、その内容や所要時間は患者さまの病状によって異なります。

医師の診察の順番は前後することがあります。

その流れをご理解ください。

眼科外来診療の流れ

- 1. 受付:その後は検査開始までお待ちください。

- 2. 検査:視能訓練士がお呼びします。

※その日の混雑状況により待ち時間は長くなることもあります。 - 3. 診察:眼科スタッフがお呼びします。

- 4. 予約:受付で最終調整いたします。

診療実績・代表的な対象疾患[一般診療]

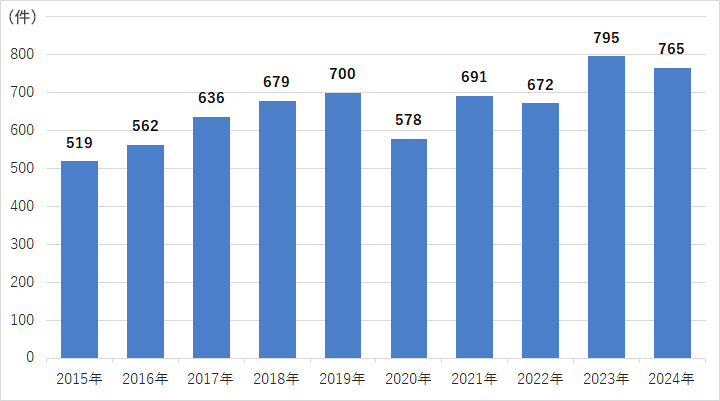

紹介件数

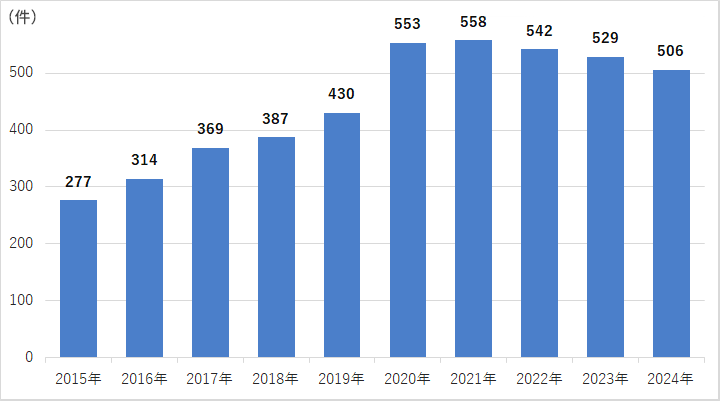

眼科手術件数

| 年度 | 白内障 | 緑内障 | 硝子体 | 眼瞼 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2015年 | 598 | 67 | 137 | - | - |

| 2016年 | 624 | 75 | 157 | - | 23 |

| 2017年 | 687 | 85 | 188 | - | 32 |

| 2018年 | 744 | 114 | 178 | - | 38 |

| 2019年 | 819 | 73 | 211 | 20 | 34 |

| 2020年 | 859 | 59 | 210 | 40 | 48 |

| 2021年 | 915 | 165 | 223 | 47 | 37 |

| 2022年 | 845 | 148 | 192 | 77 | 20 |

| 2023年 | 765 | 162 | 207 | 88 | 20 |

| 2024年 | 925 | 209 | 225 | 91 | 42 |

(単位:件)

抗VEGF薬硝子体注射件数

代表的な対象疾患

- 1. 白内障

- 2. 緑内障

- 3. 角結膜疾患感染性角結膜炎、アレルギー性結膜炎、ドライアイ

- 4. 網膜疾患糖尿病網膜症、網膜剥離、加齢黄斑変性、網膜動静脈閉塞症、黄斑前膜、黄斑円孔

- 5. ぶどう膜炎サルコイドーシス、Behcet病、原田病など

- 6. 斜視・弱視

- 7. 外傷

白内障[一般診療]

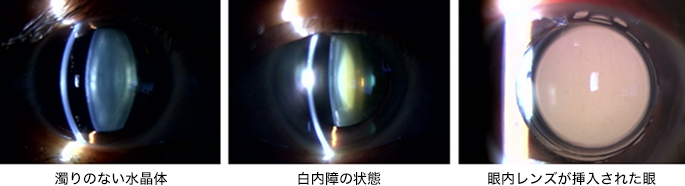

水晶体の濁りを主徴とする最もポピュラーな目の病気です。原因のほとんどは加齢変化ですが、糖尿病や外傷、アトピー性皮膚炎やステロイド薬の使用などでも起こります。白内障が進行すると「ものが見えにくい、かすむ、物がぼやける、まぶしい、ものが二重に見える」などの様々な症状が現れますが、生活上、見え方に不自由を感じるようになれば白内障手術(水晶体再建術)を行います。

所要時間は10~15分程度であり、超音波装置を使用して極めて小さな切開創から水晶体を覆っている袋(水晶体嚢)を残して濁った水晶体を取り除き、残った水晶体嚢に人工の眼内レンズを入れます。日帰り手術の実施も可能なのでご相談ください。

水晶体を支える靱帯(毛様小帯)が非常に弱く、水晶体嚢が残せないような難治な白内障症例がまれにあります。このような目に対して、このような症例に対しては眼内レンズ強膜内固定術を積極的に行っております。

緑内障[一般診療]

緑内障とは目に入る光の情報を脳に伝える働きをする「視神経」が障害される病気です。わが国の成人の失明原因の第1位を占めており、40歳以上の20人に1人、70歳以上の10人に1人が緑内障に罹患していると推計されています。

緑内障では、視神経の障害により、ものを見る範囲(視野)が次第に狭くなりますが、中心を外れた部位から徐々に障害が進行するため、自覚症状として現れにくいのが難点です(実際、緑内障と診断された時には視野の欠損が非常に進行している場合があります)。残念ながら、障害された視神経の機能は回復しないため、一旦失われた視野は治療を行っても改善しません。

このように緑内障は私たちの身近にある恐ろしい病気ですが、初期に診断された場合にはほとんど失明に至ることはありません。言い換えれば、如何に緑内障を早期に発見し、早期に治療を行うかが重要であり、40歳を過ぎれば、何事がなくても一度は眼科を受診してみるべきでしょう。特に、近視の強い方、家系に緑内障発症者がいる方は統計学的に緑内障を発症しやすいとされているので注意しましょう。

当院眼科には、豊富な経験を積んだ緑内障の専門医が定期的に外来診療を行っています。ご心配な方は、ご予約の上、一度受診されることをお勧めします。また、自費とはなりますが、「眼科ドッグ」というスクリーニング検査プログラムを完全予約制で実施していますので、お時間に制約のある方はこちらのご利用を是非お勧めします。

網膜硝子体疾患[一般診療]

網膜とは眼球の奥に存在する膜状の神経組織で、光を感じ取る働きを持っている点で、カメラのフィルムによく例えられます。その中心部には視細胞が集積し、ものを見る上で非常に大切な黄斑(おうはん)と呼ばれる組織がありますが、いろいろな原因で障害が起こります。

他方、硝子体とは眼球の内腔を占める透明なゼリー状の組織で、隣り合わせにある網膜との相互作用によって、「網膜硝子体疾患」と総称される様々な病気が起こります。

代表的な疾患は?

網膜血管の異常が原因で黄斑が障害されるものに、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症などがあり、網膜硝子体間の異常が原因で起こるものに、網膜剥離、黄斑前膜、黄斑円孔などがあります。

網膜硝子体疾患を疑う症状は?

黄斑部に障害が及ぶと、まっすぐなものが曲がって見える、ゆがんで見える(変視症)、中心部が見えにくい、などの症状が、網膜硝子体疾患の代表である網膜剥離では、黒いものが飛んで見える(飛蚊症)、急に部分的に見えにくいところ(視野障害)などの症状が出現します。糖尿病網膜症の場合、かなり進行しても全く自覚症状が見られないことがあるので、内科医の指示のもと、定期的に眼底検査を受けることが重要です。

網膜硝子体疾患で行う治療

病気の程度に応じて、現在、当院では以下のような治療を行っています。

網膜光凝固術:

特殊なレーザー光線を網膜に照射し、軽い火傷による瘢痕形成によって病気を改善します。糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜裂孔などの治療に用いられます。

VEGF阻害薬硝子体注射:

VEGFとはVascular Endothelial Growth Factor(血管内皮増殖因子)の略で、体内に新たな血管を作り出す作用を持っています。加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、糖尿病黄斑浮腫などでは、目の中でVEGFが多量に産生されているため、これを抑制する目的でこれを阻害する薬剤を注入します。

網膜硝子体手術:

網膜と硝子体はお互いが緩く接着していますが、強い癒着などがあると網膜剥離や網膜の皺襞形成を起こすことがあります。糖尿病網膜症に伴う硝子体出血、網膜剥離、黄斑前膜、黄斑円孔などでは、眼内に硝子体カッターを挿入して網膜硝子体間の癒着や異常な膜組織を除去する網膜硝子体手術が行われます。

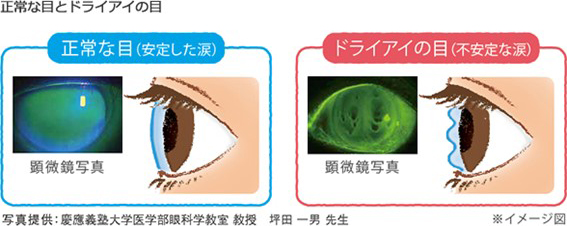

ドライアイ[一般診療]

目の表面には栄養分として涙が分泌され、角膜や結膜を常に潤しています。ドライアイとは、この涙の量が減少する、あるいはその質が変化することで目の表面が不安定となって様々な症状を呈する疾患です。「目が乾く、目が痛い、重い、疲れやすい、ゴロゴロする、かゆい、かすむ、光がまぶしい、涙が止まらない。」など、これらはすべてドライアイの症状なのです。

テレビ、パソコンによる目の酷使、室内空調による湿度の低下、コンタクトレンズの長時間装用など、現代社会は目を乾燥させる要因に満ちあふれています。その意味で、ドライアイは現代病のひとつとされており、困っている方は全国に800万人以上いると推定されています。

最近よく目が疲れる、何となく目が重いなどの症状はありませんか?ドライアイは膠原病などの全身の病気に合併して発症することもありますので注意が必要です。ドライアイにはその原因に応じた適切な治療法、治療薬があります。ご心配な方は一度当院を受診されてはいかがでしょうか。当院では、定期的に大学から招聘した専門医が外来を行っています。

近視[一般診療]

近視は日本をはじめとするアジア人に多いことが以前から知られています。特に最近は、パソコンやスマートフォンなどの普及による近業負荷の増加にともない、近視発症の低年齢化が進み、低学年から近視を発症する子どもが増加しています。

「近視」とは調節をしない状態で遠くを見たとき、網膜の前にピントが合う屈折状態で、遠くはボケますが近くは逆にはっきりと見えます。近視になる原因は、遠視性のボケによって目の前後方向(眼軸長)が長くなることがほとんどであり、その発症には遺伝因子と環境因子の両者が関与しています。

しかしながら、最近の近視人口の急激な増加については、勉強、読書、テレビ、パソコン、コンピュータゲーム、タブレット端末やスマートフォンなどの近くを見る作業が多い生活様式が深く係わっていると思われます。したがって、近視の発症や進行を予防するために、(1)正しい姿勢で読書や勉強をする。(2)1時間くらい勉強をしたら、10分間くらい目を休ませる。(3)部屋の照明が明るすぎたり暗すぎたりしないように気をつける。などを励行し、目に負担をかけない生活を心がけることが大切です。

近年では、オルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼、遠近両用眼鏡の装用、戸外活動の奨励など、近視進行を抑える可能性のある方策がいくつか生まれつつあります。お子さまの近視が気になっている方は一度受診してみてください。

涙道疾患[一般診療]

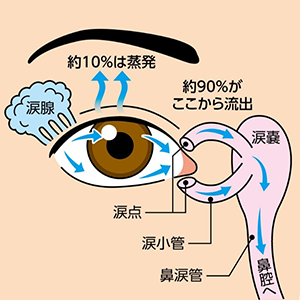

涙腺から分泌された涙は、眼表面を潤した後、目頭にある涙点から涙小管、涙嚢、鼻涙管を経て鼻腔に排泄されます。涙道通過障害の代表である涙道閉塞症では、涙がうまく排出できないため、目がうるむ感じや涙があふれ出る症状(流涙症)が出現します。

ただ、流涙症があると言っても、そのすべてが涙道閉塞症というわけではありません。「逆まつ毛」による眼表面への刺激、「結膜弛緩症(白目の粘膜が弛んだ状態)」による涙点の閉塞、ある種の抗癌剤の内服などでも「なみだ目」になることがあります。また、涙液の減る病気であるドライアイでも、眼表面の乾燥刺激によって逆になみだ目になることがあります。

なみだ目でお悩みの方は是非一度、当院眼科を受診ください。涙道閉塞の有無は涙道通水試験で簡単に確認できますし、他の原因が明らかになるかも知れません。涙道閉塞症に対しては涙道内視鏡を用いたシリコン製のチューブ挿入術が行われており、良好な成績を収めています。

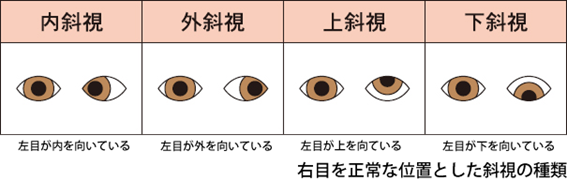

斜視・弱視[一般診療]

幼い子供の目の代表的な疾患が斜視と弱視です。斜視とは、物を見ようと片目が正面を向いている時に、もう片目が違う方向を向いてしまっている状態です。子どもの約2%にみられますが、片方の目が外側あるいは内側に向いているので素人目にもすぐに判りますし、写真を見て「目の位置がおかしい」と言うことで発見されたりもします。斜視の原因は遠視(調節性内斜視)、両眼視の異常、眼球を動かす筋肉や神経の病気、視力不良などいろいろありますので、必ず眼科で診察を受けてください。

もう一つの弱視とは、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正しても正常な視力が得られない目のことを言います。

赤ちゃんは、一ヶ月位ではものの形が分かる程度ですが、3歳になると半分以上の子どもが1.0程度見えるようになり、6歳ではおとなと同じ視力になります。ただし、何かの原因でものが見にくい時期があると、視力の発達が止まってしまいます。

問題なのが遠視性不同視弱視です。この場合、遠視の強い方の目を使わないために視力の発達が遅れるのですが、もう片方の目がよく見えるので子供は不自由を感じない、そのために親も気がつかないという悪循環に陥っています。この意味で、三歳児健康診断における視力検査は極めて重要であり、片目の視力が不良な子供がしばしば見つかっています。上記の遠視性不同視弱視の場合でも、早期に発見して適切な処置を受けていただければ視力は必ず正常化します。

多焦点眼内レンズを用いた白内障手術[自費診療]

多焦点眼内レンズも取り扱っています!

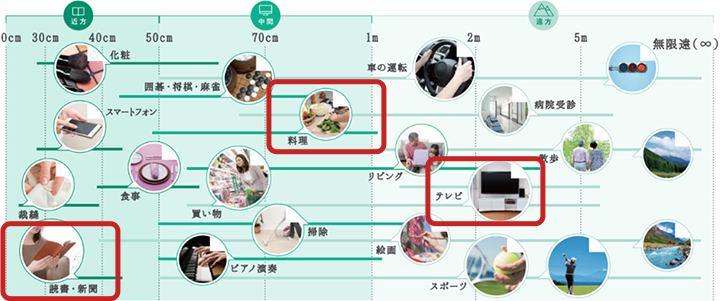

近年、ライフスタイルの多様化、QOL向上の意識の高まりに伴って、白内障手術にも大きな変革が起こりつつあります。

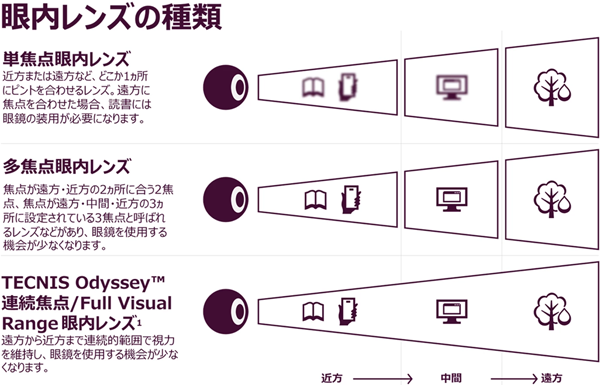

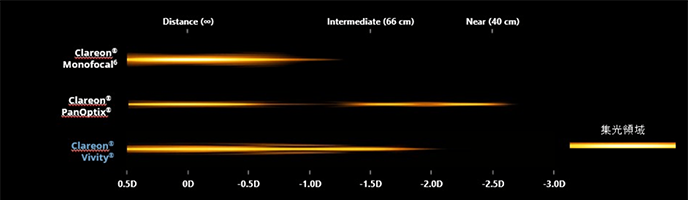

具体的には、従来の単焦点レンズ(1か所のみに焦点が合う)のみならず、多焦点レンズへのニーズが増大し、2焦点のみならず3焦点レンズ、さらに、焦点深度拡張型レンズが登場して、挿入される眼内レンズの選択肢が大幅に広がっています。

この流れを受けて、当院でも多焦点眼内レンズ手術に取り組んでいます。どのような近方視の範囲が快適かは個々のケースで異なりますので、それぞれの方に合わせた選択を行う必要があります。

当院では選定医療の範囲で多焦点眼内レンズを用いた白内障手術を行っております。

単焦点レンズか多焦点レンズか?

多焦点眼内レンズには次の3つのタイプがあります

- 1. 2焦点レンズ~多焦点眼内レンズの原型

遠方および近方距離(30cm~50cmで調整可能)に同時にピントが合う。 - 2. 3焦点自然視覚レンズ

遠方、近方、および中間距離に同時にピントが合う。 - 3. 焦点深度拡張型自然視覚レンズ

遠方から中間、そして実用的な近方距離まで切れ目なく見える。

当院では、3焦点自然視覚レンズと焦点深度拡張型自然視覚レンズを採用しています。

多焦点IOLの選択にあたって

自分の生活スタイルに合わせる

選択肢1-1

選択肢1-1

3焦点自然視覚レンズ

Clareon PanOptix Trifocal(クラレオン パンオプティクス トリフォーカル)

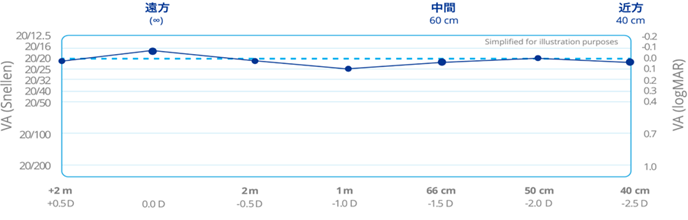

◆ パンオプティクスは遠方・中間・近方の各距離においてクリアで快適な見え方を実現します。

◆ 遠方·中間·近方で優れた全距離視力を実現します。

3焦点自然視覚レンズ(連続焦点レンズ)

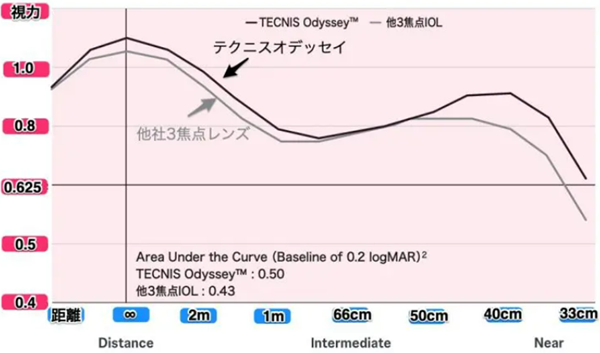

テクニス オデッセイオプティブルー

◆ 比較的良好なコントラスト感度

◆ 連続的で幅広い明視域を提供

3焦点自然視覚レンズ

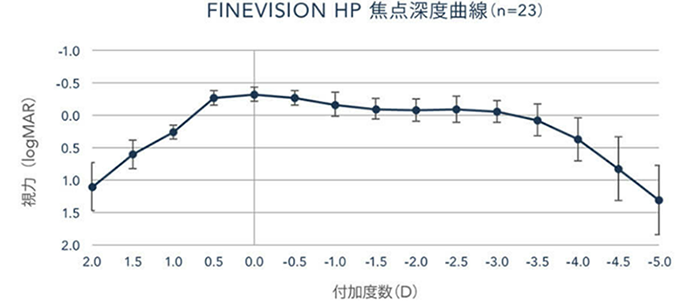

FineVision HP(ファインビジョンHP)

多焦点眼内レンズ「ファインビジョンHP」は、独自のFINEテクノロジーにより、遠方・中間・近方において連続的に良好な視力を提供し、眼鏡依存度の軽減が期待できます。

◆ 幅広い焦点深度を実現

国内臨床試験において、FINEVISION HPは-3.0Dから+0.5Dまでのデフォーカスで少数視力1.0以上の良好な視力が得られました。

3焦点自然視覚レンズ

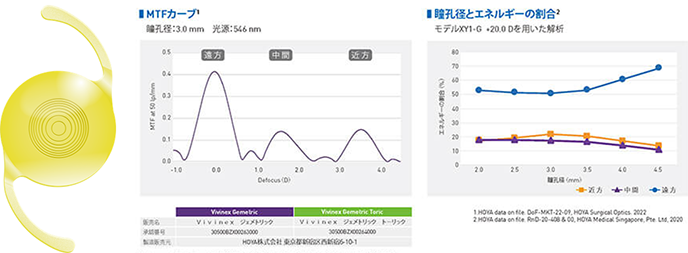

Vivinex Gemetric/plus(ビビネックス ジェメトリック/プラス)

◆ 国産初の3焦点自然視覚レンズ

焦点深度拡張型自然視覚レンズ

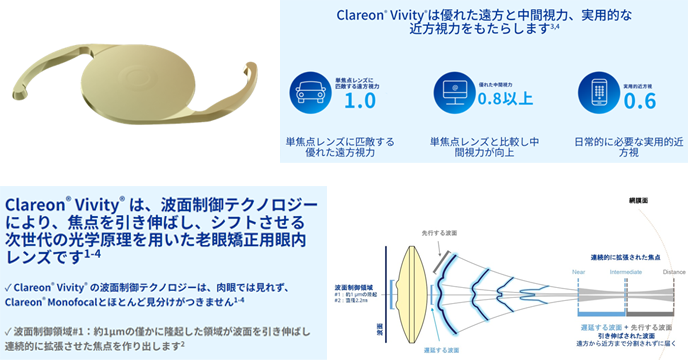

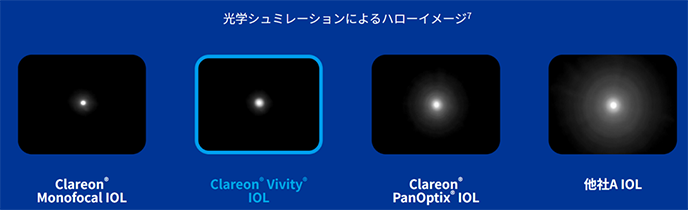

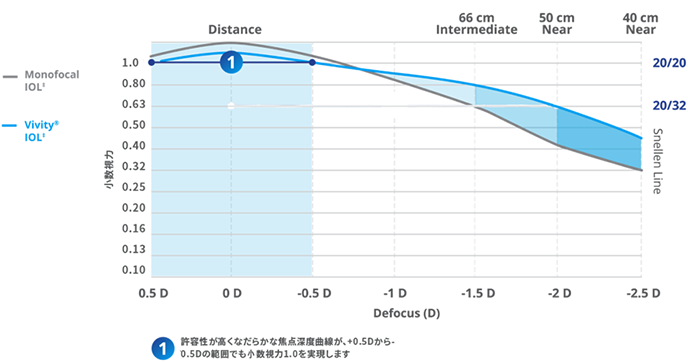

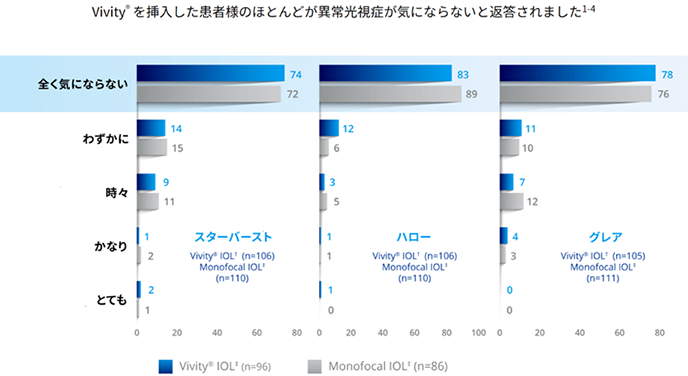

Clareon Vivity(クラレオン ビビティー)

◆ ハローは単焦点IOLと同程度と言われています

◆ 異常光視症の頻度も単焦点IOLと同程度です

◆ 波面制御領域による光量分布

焦点深度拡張型自然視覚レンズ

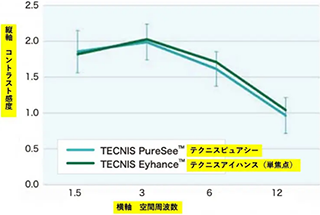

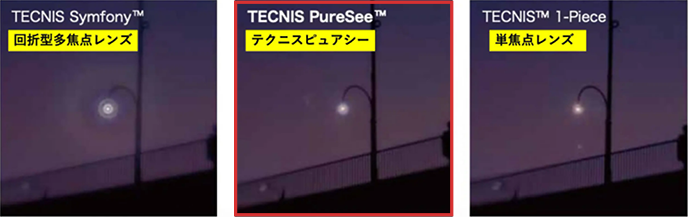

テクニス ピュアシー

◆ コントラスト感度は単焦点IOLと同等です

◆ ハローは単焦点IOLと同程度です

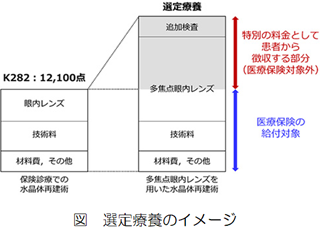

多焦点眼内レンズは選定療養です

選定療養とは?

選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多少点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。

当院は多焦点眼内レンズを白内障手術を行う医療機関として届け出をしています。多焦点眼内レンズの対象となる患者様には診察時に詳細を説明致します。

詳細は医師にお尋ね下さい。

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養に関するお知らせ

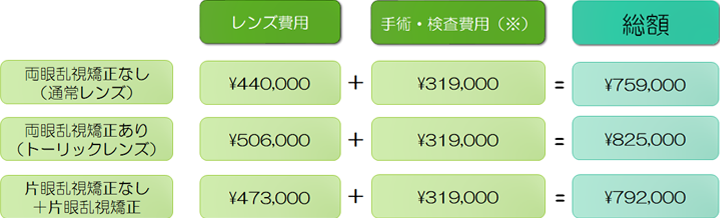

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。

| 多焦点眼内レンズの種類 | 金額(税込) |

|---|---|

| Clareon非球面PanOptixトリフォーカル(CNWTT0) | ¥310,000 |

| Clareon非球面PanOptixTORICトリフォーカル(CNWTT2-6) | ¥330,000 |

| Clareon Vivity AutonoMe(CNAET0) | ¥310,000 |

| Clareon Vivity Toric AutonoMe(CNLET2-6) | ¥330,000 |

| ファインビジョン HP(POD F GF) | ¥300,000 |

| ClareonPanOptixトリフォーカルAutonoMe(CNAETT0) | ¥310,000 |

| ClareonPanOptixTORICトリフォーカルAutonoMe(CNATT2-6) | ¥330,000 |

| ViVinex ジェメトリック(XY1-G) | ¥310,000 |

| ViVinex ジェメトリック トーリック(XY1-GT2-6) | ¥330,000 |

| ViVinex ジェメトリック トーリック(XY1-GP) | ¥310,000 |

| ViVinex ジェメトリック トーリック(XY1-GPT2-6) | ¥330,000 |

| テクニス オデッセイVB Simplicity(DRN00V) | ¥330,000 |

| テクニス オデッセイTVB Simplicity(DRT/150/225/300/375) | ¥355,000 |

| TECNIS PureSee Simplicity(DEN00V) | ¥326,000 |

| TECNIS PureSee Toric Simplicity(DET150/225/300/375) | ¥355,000 |

新しいドライアイ治療:IPL(Intense Pulsed Light)[自費診療]

マイボーム腺機能不全への新しい治療です!

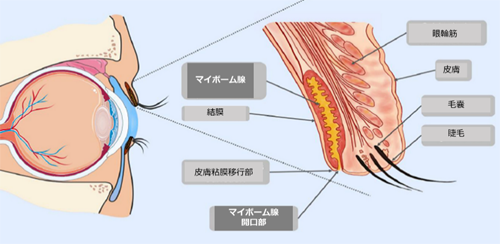

図に示しますように、マイボーム腺は、瞼の裏側にある脂肪腺組織で、特有な脂肪成分を産生分泌することにより涙の蒸発を抑制しています。マイボーム腺は加齢とともにその働きが低下し、脂肪成分の質が悪くなるとともに分泌量も低下し、結果として、涙の安定性が損なわれるようになります。

これが「マイボーム腺機能不全 meibomian gland dysfunction (MGD)」と呼ばれる異常で、障害が強くなれば、目の乾きや異物感、痛みなどの頑固なドライアイ症状を生じます。マイボーム腺自体の感染や炎症などのため眼表面の所見がさらに悪化することもあります。

これまでの治療法にはやはり限界が・・・

MGDの治療としてこれまで一般に行われてきたのが、眼瞼縁の清拭~いわゆるlid hygiene(リッドハイジーン)です。これは毎晩、専用のシャンプー(またはベビーシャンプー)を使って眼瞼縁を洗浄し、その後に眼軟膏を塗布するという一連の処置のことを言います。

手軽であり、毎日行う習慣さえつけば基礎治療として一定の効果が期待できるのですが、手元過ぎて場所が見にくい上に、眼の近くの部分を触らないといけないこともあって、高齢者では長続きしないのが難点でした。

そこにIPL治療が登場しました!

近年、マイボーム腺の働きを改善し、涙液の安定性を回復させる新たなアプローチとして、IPL(intense pulsed light)治療が大きな注目を集めています。

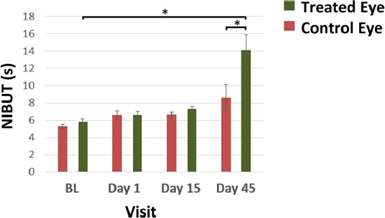

Surface 2020,18;584-593より

IPL治療は、極短時間で発光させるキセノンライトによるマイルドな光治療であり、酒皶患者への治療に初めて応用されて以来、皮膚科・形成外科領域で広く用いられています。特に、フォトフェイシャル®というモードでは、しみ・そばかすの原因となるメラニン色素に作用し、これを改善するとともに、真皮層にも働きかけてコラーゲンの増生を促し、肌の質感を整える中で様々な肌トラブルを改善します。

右図に示すように、原法では下眼瞼を中心に両側を処置しますが、最近では、上眼瞼にも照射する方法が考案されています。

◆臨床試験のデータが続々と報告されています!

MGDに対するIPL治療の臨床報告は2015年より増え始め、2019年までに41編を数えています。その中では、まだ数は多くはありませんが、コントロールされた前向き臨床試験もいくつか行われていて、自覚症状スコアの改善および涙液安定性の指標であるBUTの延長が共通した所見として得られています。

図は2015年に実施された Craigらによる臨床試験の成績ですが、患者28例を対象に、片眼にIPL治療を、他眼にプラセボ照射を3回行ってその効果を比較検討したところ、45日目に有意のBUT延長(改善)が認められています。

治療開始から45日目、3回目の治療を受けた後からBUT(涙液破砕時間)が開始時および治療を受けていない眼と比較して有意に改善しています。

南松山病院が提供する科学的なIPL治療とは?

そこで、南松山病院では、長年の信頼と定評があるルミナス社製のM22 IPLシステムを導入しました。当院のアイセンターでは、眼科担当医と愛媛大学医学部の角膜専門医と共同で他の施設にはない「科学的」なIPL治療を提供します。

その特色は、前眼部三次元OCT(光干渉断層撮影装置)、赤外線マイボグラフィ、涙液安定性評価システム(非侵襲的涙液破壊時間の測定)、眼表面サーモグラフィなど、他院には類を見ない多様かつ高性能の外眼部診断装置を駆使して病状を分析し、IPL治療の効果を見定めながら、その方に応じた治療方針を定めていくことにあります。

施術は外来通院で行われ、1回の所要時間は、照射とマイボーム腺圧迫処置を併せて、両側で30分程度です。個人差はありますが、照射時にゴムバンドで弾かれたような軽い痛みを感じるほか、眼瞼の圧迫時にも痛みがあります。なお、施術終了当日は、直射日光を浴びるのは避けていただいた方が無難です。

なお、この手技は健康保険では認められていないため、自費診療(1回 4,000円)の扱いとなり、通常3~4回の照射をワンクールとして治療します。

これからの人生をより豊かに送っていく上で、視力の源泉である涙液の質を改善するIPL治療を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。ご遠慮なく、担当医にご相談ください。

リジュセア®ミニによる近視抑制治療[自費診療]

近視の進行を抑える「低濃度アトロピン点眼治療」

近視進行を抑える大切さ

子どもの眼は成長期に眼軸(眼の長さ)が長くなることで近視が進行しやすい状態にあります。強度の近視になることは、将来的な眼のトラブル(黄斑変性、網膜剥離、緑内障など)のリスクを伴います。よって、学童期における近視進行を抑制することは非常に大切です。

低濃度アトロピンってなに?

アトロピンは昔から目を検査する際の散瞳薬として使われてきました。より研究が進み、0.01~0.05%の「低濃度アトロピン」点眼薬が、日常生活にほとんど影響を及ぼさず近視の進行を抑える効果があることがわかってきました。2024年12月末に参天製薬の点眼剤リジュセア®ミニ点眼液 0.025%が、国内で初めて近視抑制治療薬として承認され、2025年春に上市されました。当院においても2025年9月より、リジュセア®ミニ点眼液 0.025%を用いた近視抑制治療をはじめることと致しました。この治療においては現在、保険適応ではなく、自費診療となります。

効果と適応濃度について

代表的な臨床研究「ATOM 2」では、0.01%アトロピンが、副作用を最小限に抑えつつ、近視進行を抑制する最適な濃度である可能性が示されました 。さらに「LAMP研究」では、0.05%・0.025%・0.01%それぞれとプラセボ群を比較し、濃度が高いほど効果が高く、0.05%が最も効果的でありながら安全性も高いことが示されました。

また、日本でも「0.01~0.05%の低濃度アトロピン点眼は、初年度に近視進行を約30~70%抑制する」ことが報告されており、副作用もほとんどないとされています。

どんな副作用があるの?

低濃度の場合、瞳が少しだけ大きくなることや、まぶしさ、近くが見えづらくなるなどの軽い症状が出ることがありますが、重篤な副作用はほとんど報告されていません。

当院における治療スケジュール及び費用

まず受診して頂きます。治療について説明の上、同意が頂ければ、次回以降に検査・治療開始(初回)となります。副作用等がなく、治療継続に問題なければ、定期的に効果をモニタリングします。診察には事前予約が必要です。同意を得られた診療日より自費診療となります。

検査・薬剤費用は全て自由診療(公的医療保険の対象外)となります。

| 治療スケジュール | 費用(税込) |

|---|---|

| 初回 | 診察・検査費用(11,000円)+ 点眼薬費用(4,500円/30本)※2 計15,500円(1か月分) 検査項目:視力、屈折、眼軸長、角膜形状解析、角膜内皮、眼底 |

| 2回目(初回から1か月後) | 診察・検査費用(5,500円)+ 点眼薬費用(9,000円/60本)※2 計14,500円(2か月分) 検査項目:視力、屈折、眼軸長 |

| 3回目(初回から3か月後) | 診察・検査費用(5,500円)+ 点眼薬費用(13,500円/90本)※2 計19,000円(3か月分) 検査項目:視力、屈折、眼軸長 |

- ※1:3回目の治療以降は3ヶ月毎の定期的な通院が必要です。診察・検査費用(税込5,500円)及び点眼薬費用(90日分 税込13,500円)の計19,000円が必要となります。

- ※2:点眼薬費用は1か月(30日分)4,500円(税込)です。次回診察予約日までの日数により、点眼薬の費用は変化致します。1本あたり150円(税込)です。

- ※3:リジュセア®ミニ点眼液0.025%による治療は自由診療です。治療期間中の「近視」における診療については全て自費診療となります。

例:学童期における視力手帳の診療について、治療中の眼鏡処方やコンタクトレンズ処方など

なお、副作用等で治療を中止した場合でも、一旦処方した点眼薬については原則、返品・返金に応じることはできない旨、あらかじめご了承ください。

ご不明点やご希望に応じて、適切な濃度設定・治療期間についてのご相談も承ります。お気軽に眼科スタッフにお声かけください。

参考文献:Fen Fen Li 1, Jason C Yam, Low-Concentration Atropine Eye Drops for Myopia Progression. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2019 Sep-Oct;8(5):360-365.

doi: 10.1097/APO.0000000000000256.

ATOM-J. Study Group , Efficacy and safety of 0.01% atropine for prevention of childhood myopia in a 2-year randomized placebo-controlled study Jpn J Ophthalmol. 2021 ;65(3):315-325. doi: 10.1007/s10384-021-00822-y.

眼内コンタクトレンズ:ICL(Implantable Contact Lens)[自費診療]

はじめに

有水晶体眼内レンズ手術は眼内コンタクトレンズ手術やICL(Implantable Contact Lens)手術とも呼ばれ、レーシックが最初に報告された1990年より以前の1980年代にすでに開発が行われていた歴史ある手術法です。

日本においては、1997年に現山王病院アイセンター・センター長の清水公也先生が初めて導入され、臨床治験を経て2010年にICL手術は厚生労働省の承認を受けました。

当院はICL手術の認定施設です。

ICL手術はこのような方にお勧めです

- ・強度の近視・遠視・乱視や、左右の視力(近視の度数)がかなり違うなどでメガネでは視力の矯正が難しい方

- ・ドライアイやアレルギー性結膜炎などのため、コンタクトレンズが使用できない方

- ・コンタクトレンズやメガネにわずらわしさを感じている方

- ・スポーツをするため、現在使っているコンタクトレンズやメガネでは不便な方

- ・地震などの災害時の避難に際し、今の視力では不安を感じる方

- ・現在の視力では、希望する職業につくことができない方

JSCRS(日本白内障屈折矯正手術学会)ホームページ有水晶体眼内レンズ情報より

ICL手術を受けられる条件

- ・適応年齢:21~45歳

- ・近視度数:-3.00D~-18.00Dまで(-15.00D以上は慎重対応)

- ・屈折度数が安定しており、変動が少ない

- ・妊娠・授乳中ではないこと

- ・重篤な全身疾患や眼の病気がないこと

JSCRS(日本白内障屈折矯正手術学会)ホームページ有水晶体眼内レンズ情報より

ICL手術の実際

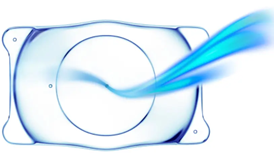

Hole ICL「EVO+」STAAR Surgical社製

COLLAMER™

コラマーは、コラーゲンとHEMA(ハイドロキシエチルメタクリエート)を共重合させた新素材で、目の中に入れいても異物として認識され辛い生体適合性が高い

スターサージカル公式サイト:https://www.staarsurgical.co.jp/(外部リンク)も合わせてご覧ください。

ICL手術のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・手入れが不要 ・レーシックと違い、角膜を削らない ・強度の近視・乱視の矯正に向いている ・将来の白内障手術への影響が少ないなど |

・手術費用が高い、自費診療 ・ハロー、グレア現象の可能性 ・白内障(0~1.8%)、衝撃によるレンズ偏位 ・感染症(1/6000)など合併症の可能性 |

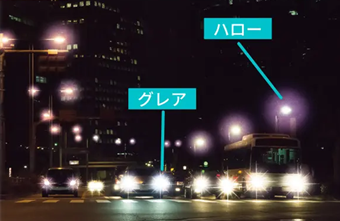

ハロー・グレア現象は、ほとんどの場合、術後数ヶ月で消失すると言われています。

[参考] 1Day コンタクトレンズの費用(おおよそ)

片眼:3,000円/月 両眼6,000円/月。年間(両眼):72,000円。10年間(両眼):720,000円

ICL手術の流れ

- 1.カウンセリング・スクリーニング

- カウンセリング・スクリーニング費用 \3,300(税込)※1

- 2.適応検査・術前検査

- 手術前検査を行い、レンズのサイズと度数を決定します。\7,700(税込)※1

(検査は複数日に渡ることがあり、その場合は検査初回日に限り、検査代が発生します) - 3.手術説明、手術日決定/手術申し込み(同意書記入)

- 手術の説明を行い、手術日を決定します。

手術申し込み(同意書記入)を御願い致します。

入金を確認後にレンズを発注致します。※2 - 4.手術

- 手術日に来院頂き、手術を行います。

手術終了から30~60分程度の休憩後、検査と診察をしてご帰宅となります。 - 5.手術後の定期検診

- 12か月後の検診以降は年一回程度の検診をお勧め致します。(実質有料)

- ※1:診断・検査当日にお支払いとなります。

- ※2:レンズ発注以降に手術をキャンセルした場合は手術費用のみの返金となります。

レンズ費用は返金できません。

ICL料金について(いずれも税込)

保証内容

- ※手術・検査費用には「手術技術費用・術後12か月以内の診察・検査・薬剤の費用」を含みます。

- ・医師の判断にてレンズ入れ替えや摘出が必要になった場合は「手術後5か月以内に限り」再手術費用(レンズ代含む)は無料とさせて頂きます。

- ・将来、当院にて白内障手術を行う場合にはレンズ(ICL)の摘出費用はかかりません。

- ・保証内容や保証期間の詳細は別途、同意書にてご確認下さい。

その他、最初に行うカウンセリング費用 3,300円、術前検査費用 7,700円(いずれも税込)が必要です。

ICLは健康保険適用外ですが、条件を満たすことで医療費控除の対象になります。

ICL術後の日常生活開始時期の目安について

| 日常生活行動 | 開始時期の目安 |

|---|---|

| 入浴・シャワー | 術翌日から |

| 洗顔・洗髪 | 術後4日目から |

| 仕事(デスクワーク) | 術翌日から |

| 化粧(アイメーク) | 術後1週後から |

| 車の運転 | 見え方が安定したら |

| 軽い運動(ウォーキング・ジョギングなど) | 術後1週後から |

| スポーツ | 術後1か月から |

- ・1週間の保護眼帯の使用を御願いしています。

- ・ICLは眼の中にコンタクトレンズを入れる手術ですので、顔に強い衝撃を受けるスポーツは不向きと思われます。

- ・分からないことがあれば、医師に相談して下さい。

医師プロフィール

-

大橋 裕一

- 専門分野:

- 角結膜疾患、眼感染症

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

-

田坂 嘉孝

- 専門分野:

- 網膜硝子体疾患、白内障、眼科一般

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

-

篠崎 友治

- 専門分野:

- 眼科一般

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

-

細川 寛子

- 専門分野:

- 眼科一般

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

白石 敦

教授

愛媛大学

- 専門分野:

- 角膜疾患

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

溝上 志朗

准教授

愛媛大学

- 専門分野:

- 緑内障

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

鎌尾 知行

准教授

愛媛大学

- 専門分野:

- ドライアイ、涙道疾患、眼瞼疾患、

小児斜視弱視 - 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

坂根 由梨

准教授

愛媛大学

- 専門分野:

- 角膜疾患

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

浪口 孝治

助教

愛媛大学

- 専門分野:

- 緑内障

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

飯森 宏仁

助教

愛媛大学

- 専門分野:

- 斜視、弱視

- 認定資格:

- 日本眼科学会専門医

- 非常勤

井上 英紀

助教

愛媛大学

- 専門分野:

- 角膜、感染症